David Vann. – Gallmeister, 2012. – 232 p.

David Vann. – Gallmeister, 2012. – 232 p.

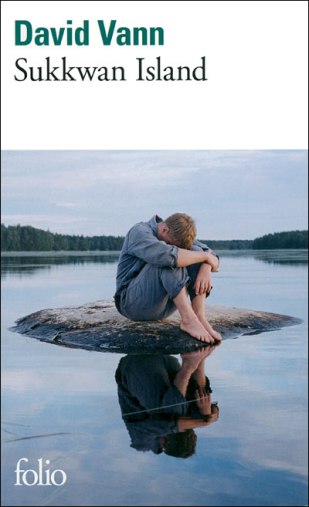

Roy, un adolescent de 13 ans, débarque avec son père Jim sur l’île de Sukkwan en Alaska. Ils doivent s’installer pendant une année dans une cabane isolée de tout, l’occasion pour tous les deux d’apprendre à se connaître. Le père a en effet abandonné la mère, le fils et la fille des années auparavant.

Le lecteur comprend très rapidement que le fils suit son père dans cette aventure personnelle, sans grand enthousiasme. Si l’on y réfléchit bien, qu’est-ce qui pourrait pousser un ado à vivre en huis-clos avec son père, coupé de tout pendant un an ? De sa vie d’adolescent on ne saura pas grand chose d’ailleurs, mais l’hypothèse selon laquelle le fils est là pour tenir compagnie à ce père fragile se confirmera tout au long du récit.

Très vite, les conditions de vie sur l’île deviennent difficiles. Le fils comprend que son père n’a pas forcément tout préparé pour affronter une vie aussi solitaire et rude, en raison notamment des conditions climatiques et naturelles.

Le fils devient par ailleurs petit à petit le confident de son père. Ce dernier s’ouvre bientôt toutes les nuits à son fils dans de longs monologues dans lesquels il revient sur ses erreurs passées, celles qui lui ont coûté un premier mariage – avec la mère de Roy – puis un second.

Dès les premières pages, en fait, le lecteur sait que cette histoire ne peut que mal se terminer. Roy est embarqué dans une aventure qui le dépasse, dans laquelle il ne devrait pas se retrouver. Car il n’est qu’un enfant, et un enfant ne devrait pas être impliqué dans des histoires d’adultes, quand bien même ces adultes se trouvent être son père ou sa mère. On en veut à Jim de mêler Roy à ses problèmes de père adultère, totalement irresponsable, dans cet environnement hostile.

Ce roman, âpre et difficile, pesant et bouleversant, laisse des traces. Il interroge sur le sens de la vie, sur la relation parent-enfant. Jusqu’où un enfant peut-il prendre en charge la souffrance de l’un de ses parents ? Est-ce tout simplement son rôle ? Ce livre se termine sur la rédemption d’un père qui comprend trop tard qu’il a tout perdu, et par là même raté sa vie. Un sérieux coup de poing. A bon entendeur…

Note : 4/5

Shifue

homas B. Reverdy – Flammarion – 268 p.

homas B. Reverdy – Flammarion – 268 p. Gaël Faye – Grasset – 2016 – 224 p.

Gaël Faye – Grasset – 2016 – 224 p. Xavier Bétaucourt, Jean-Luc Loyer – Futuropolis – 2016 – 128 p.

Xavier Bétaucourt, Jean-Luc Loyer – Futuropolis – 2016 – 128 p. Georges Perec – 10-18 Julliard – 1965 (tirage 2012) – 170 p.

Georges Perec – 10-18 Julliard – 1965 (tirage 2012) – 170 p. Domas – La Boîte à bulles – 2016

Domas – La Boîte à bulles – 2016